클리닉저널 기자 2025.07.25 14:07:16

KAIST 뇌인지과학과 권정태 교수가 MIT, 하버드 의과대학과의 공동연구를 통해, 면역 반응에서 분비되는 사이토카인이 뇌 감정 회로에 직접 작용하여 불안 행동을 조절한다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

염증성 사이토카인 IL-17A와 IL-17C가 정서를 조절하는 것으로 알려진 편도체의 특정 뉴런에 작용해 흥분성을 증가시킴으로써 불안을 유발하며, 반대로 항염증성 사이토카인 IL-10은 같은 뉴런에서 흥분성을 억제해 불안 완화에 기여하는 양방향 조절 메커니즘을 실험적으로 입증했다.

염증성 사이토카인 IL-17A와 IL-17C가 정서를 조절하는 것으로 알려진 편도체의 특정 뉴런에 작용해 흥분성을 증가시킴으로써 불안을 유발하며, 반대로 항염증성 사이토카인 IL-10은 같은 뉴런에서 흥분성을 억제해 불안 완화에 기여하는 양방향 조절 메커니즘을 실험적으로 입증했다.

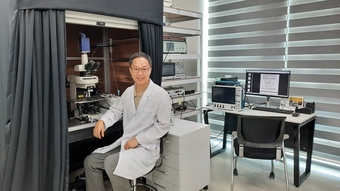

▲KAIST 뇌인지과학과 권정태 교수

연구팀은 쥐 모델에서 피부 염증을 유발한 후, 면역치료제 (IL-17RA 항체)를 투여해 피부 증상은 완화되었으나 불안 수준이 높아진 현상을 관찰하였다. 이는 IL-17 계열 사이토카인의 순환 농도가 높아지며 편도체 뉴런이 과활성화된 데 따른 결과로 분석됐다.

연구진은 또한, 항염증 사이토카인 IL-10이 같은 편도체 뉴런의 흥분성을 낮추는 작용을 하며 불안 반응을 완화할 수 있음을 밝혀냈다.

이번 연구는 감염이나 염증과 같은 면역 반응이 단순한 신체 반응을 넘어서, 뇌 회로 수준의 정서 조절 기능에 직접적으로 영향을 미친다는 사실을 최초로 입증한 사례다. 정서와 면역이 뇌 속 동일한 뉴런을 통해 연결되어 작동할 수 있다는 점에서, 면역-정서-행동을 연결하는 생물학적 메커니즘을 제시한 매우 중요한 성과다.

이번 연구 결과는 올해 4월 17일 국제학술지 Cell에 게재됐다.

그림】 염증성 사이토카인 IL-17A/17C는 편도체 흥분성 뉴런(IL-17RA/RE 수용체)에 작용해 불안을 유도하며, 항염증성 사이토카인 IL-10은 같은 뉴런의 IL-10RA 수용체를 통해 흥분성을 억제하여 불안을 완화한다